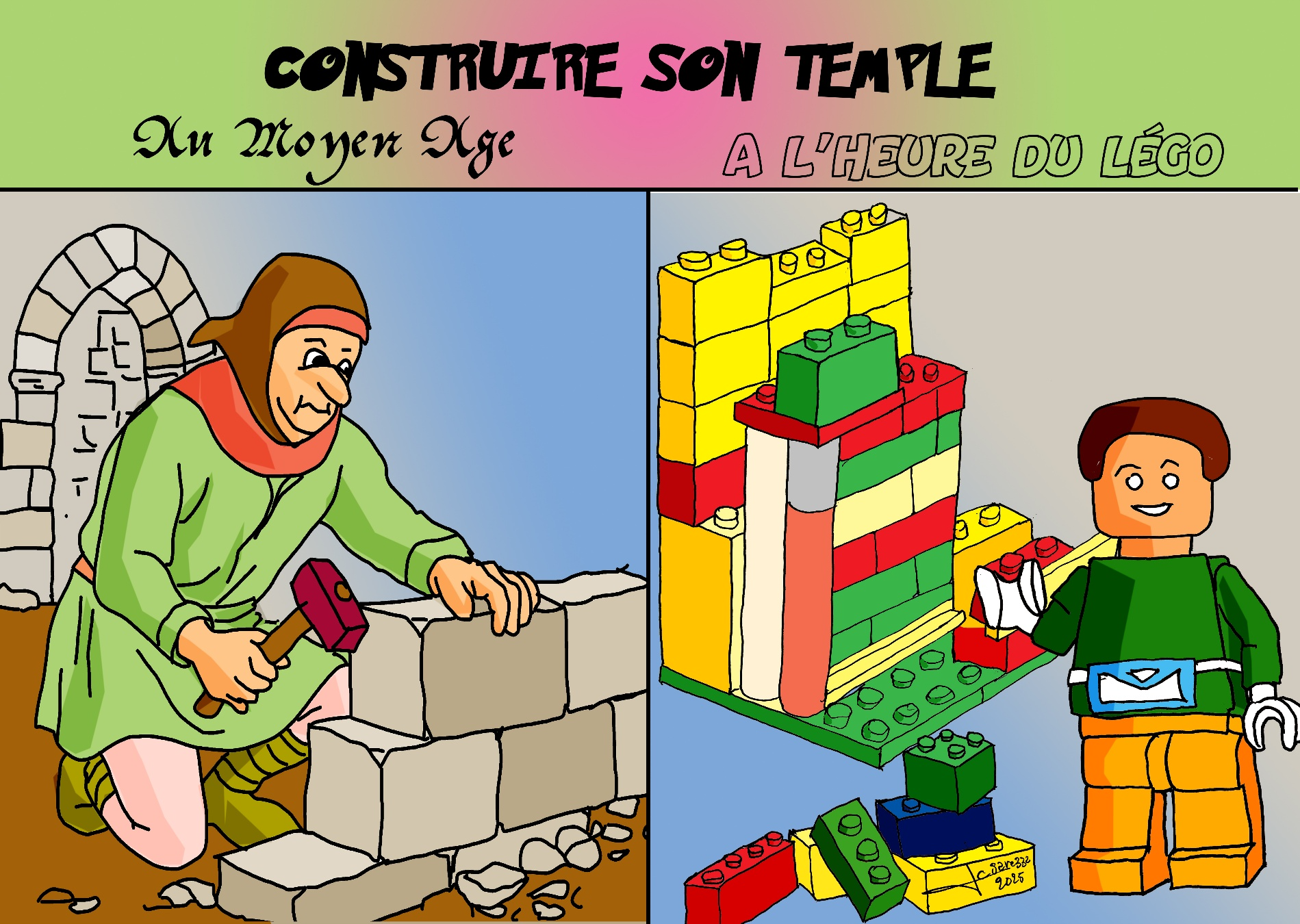

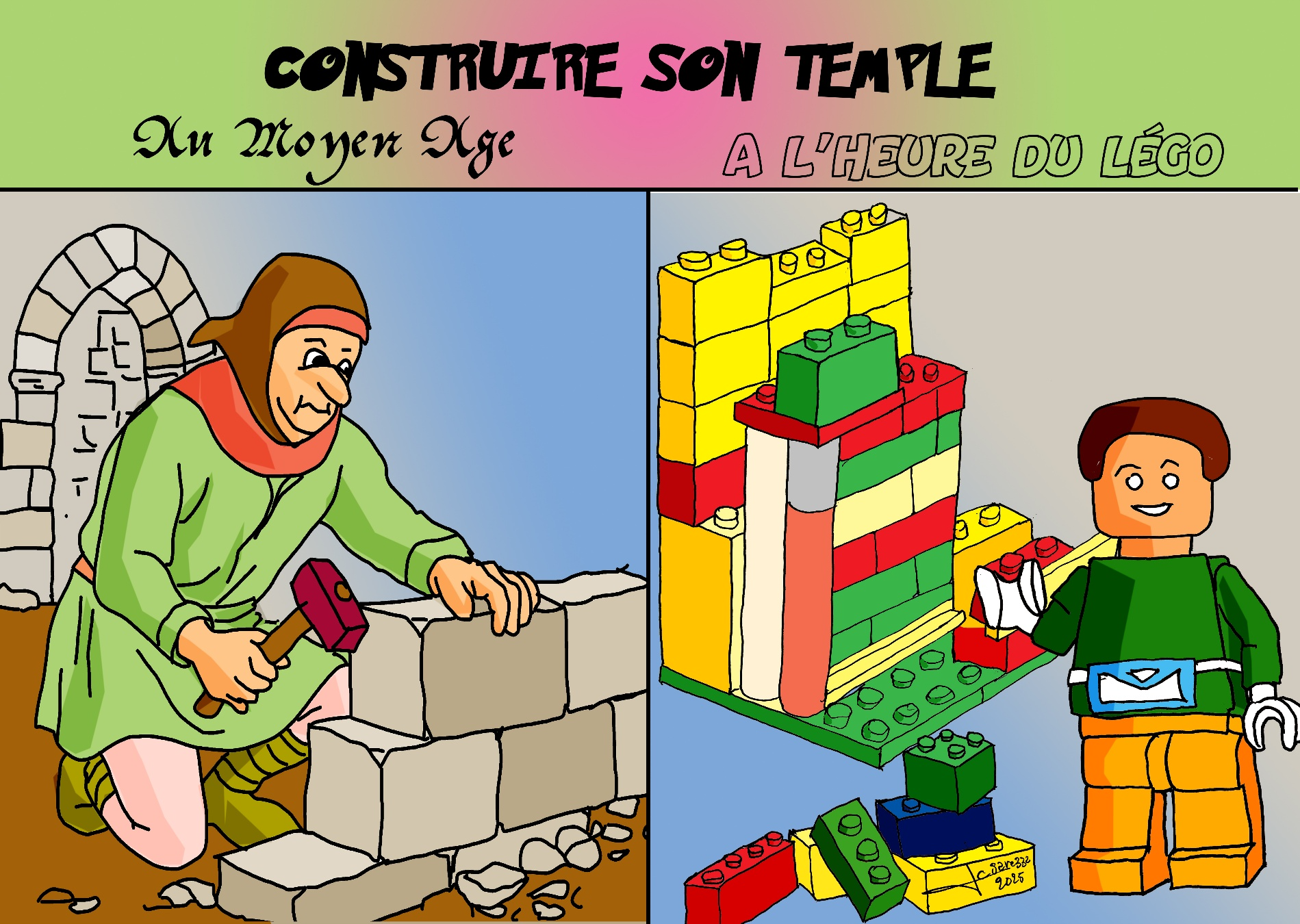

Les temps changent, il faut s’adapter…

Les temps changent, il faut s’adapter…

R :. L :. Union & Harmonie a le plaisir de vous inviter à une conférence exceptionnelle, organisée en collaboration avec Carpe Diem le 12 avril à 16h00 sur le thème de “La création de Haydn présentée par René Spainger.

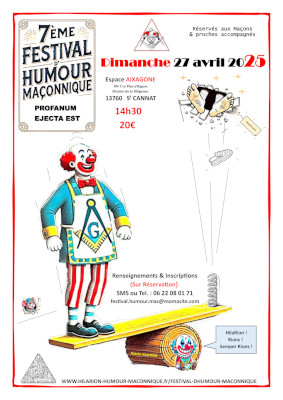

La 7ème édition du Festival d’Humour Maçonnique d’Aix en Provence tentera, une nouvelle fois, d’innover dans le genre bouffon, à l’instar de celui du roi, seul autorisé à commenter impunément les évènements de la Cour…

Cette année, nos « profanes » seront au cœur de nos escapades impertinentes …

– Proches ou hostiles, comment nous voient-ils ?

– Parviendrons-nous à en recruter ?

– Ont-ils déjà entamé une démarche pour nous rejoindre, comment la vivent-ils ?

– Peut-être sont-ils déjà sous le maillet… nous imaginons alors leur fébrilité.

– Et le conjoint profane, qu’en pense-t-il de La maçonnerie ?

Sans trahir nos secrets… (mais ne sont-ils pas de Polichinelle ?), nous nous efforcerons de les convaincre que nous sommes des gens de bonne compagnie, même si…

Allons ! Restons fraternels !… Avec humour, évidemment !

Alors, si vous avez des proches « profanes » à qui vous souhaitez faire découvrir un aspect insolite et souriant de la maçonnerie, n’hésitez pas à les emmener passer un bon moment avec nous…

Au risque toutefois de les perdre à jamais !

Les Bouffons d’Hilarion déclinent toute responsabilité…